Webサイト制作の見積もり「ページ単価」だけ見ていませんか?

多くのお客様からWebサイトに関するご相談をいただく中で、非常によく耳にするご質問があります。

「Webサイトを作りたいんだけど、1ページあたり、いくらくらいでできますか?」

確かに「ページ単価」は、複数の制作会社の見積もりを比較検討する上で、一見すると非常に分かりやすい指標に思えます。全体の費用感をざっくりと把握したいというお気持ちも、痛いほどよく理解できます。

しかし、もしあなたがWebサイトを「自社の技術力を正しく伝え、新たなビジネスチャンスを掴むための戦略的ツール」と位置づけているのであれば、この「ページ単価」という物差しだけで判断することは、極めて危険な行為です。

なぜなら、Webサイトの価値は、ページ数や見た目のデザインだけで決まるものではないからです。その本質は、あなたのビジネスが抱える課題を解決し、設定した目的をどれだけ達成できるか、という一点に尽きます。

この記事では、ページ単価という考え方の落とし穴と、貴社のWebサイト投資を成功に導き、費用対効果を最大化するための本質的な考え方について、製造業のWebマーケティングに特化してきた我々の知見を交えながら、徹底的に解説していきます。この記事を読み終える頃には、単なる価格比較から脱却し、ビジネスを成功に導くパートナーを見極めるための、確かな視点が得られます。

目次

\\製造業専門のWeb制作を300社以上手がけてきた知見とノウハウ//

製造業に特化した売上アップを実現するホームページ制作

1. 「ページ単価」という考え方の限界

まず、なぜページ単価で見積もりを比較することが危険なのか、その理由を深く掘り下げていきましょう。理由は大きく分けて2つあります。

1-1. 全てのページは同じ価値ではない

最も大きな理由は、Webサイトを構成する「1ページ」の価値や制作負荷は、それぞれ全く異なるという厳然たる事実です。

例えば、ここに2つのページがあったとします。

- A:企業の顔として、理念や強みを伝え、訪問者を目的のページへ的確に誘導する役割を持つ「トップページ」

- B:過去の展示会出展履歴を数行だけ記載した「お知らせ詳細ページ」

このAとBを、同じ「1ページ」として同じ価格で見積もることは、果たして妥当でしょうか。

トップページを制作するには、企業の強みやターゲット顧客のニーズを深く理解するためのヒアリング、競合他社の調査、情報を整理し最適な見せ方を設計する情報設計(IA)、ユーザーの心に響くコンセプトやキャッチコピーの策定、ブランドイメージを体現するデザイン、そして複雑なレイアウトを正確に実装するコーディングなど、膨大なプロセスと専門的なスキルが必要です。

一方で、お知らせ詳細ページは、多くの場合、基本的なテンプレートにテキストを流し込むだけで完成します。この両者の制作にかかる工数、つまりコストには、数十倍、場合によっては百倍以上の差が生まれても何ら不思議ではありません。

これは製造業のWebサイトに置き換えても同様です。

- 貴社のコア技術の優位性を、専門知識のない相手にも分かりやすく解説し、その技術が可能にする未来を提示する「技術紹介ページ」

- 顧客が抱える課題に対し、貴社の製品がどのように貢献できるかを、データや図解を用いて論理的に解説する「製品・ソリューションページ」

- 顧客の信頼を勝ち取り、導入後の成功イメージを具体的に描かせるための「導入事例ページ」

- 優秀な人材を惹きつけ、入社意欲を高めるために、現場で働く社員の生の声や企業の文化を伝える「採用ページ」

- 顧客情報を安全に管理し、営業部門へスムーズに連携するためのシステム構築が必要な「お問い合わせ・資料請求フォーム」

これらのページと、代表挨拶や沿革を掲載する「会社概要ページ」では、同じ「1ページ」という単位で括ることができないほど、その役割、重要性、そして制作に必要な時間と労力が異なります。

もし、すべてのページを同じ単価で計算する見積もりが出てきたとしたら、それは非常に危険な兆候です。本来、重点的にコストと時間を投下して作り込むべき戦略的なページ(例えば、新規リード獲得の要となる製品ページ)のクオリティが著しく低くなるか、もしくは、簡易的なページに不当に高い価格が設定されているかのどちらかの可能性が高いと言えるでしょう。

1-2. Webサイトは「ページの箱」ではなく「課題解決ツール」

もう一つの重要な視点は、Webサイトは単なる「ページの集合体(箱)」ではなく、明確な目的を持った「ビジネス課題解決ツール」であるということです。

考えてみてください。あなたは、なぜWebサイトを作りたいのでしょうか?

「とりあえず会社案内として必要だから」「デザインが古くなったから新しくしたい」といった理由もあるかもしれません。しかし、その根底には、

- 「新規の引き合いを増やし、売上を向上させたい」

- 「これまでアプローチできなかった業界の顧客を開拓したい」

- 「自社の高い技術力を正しく伝え、ブランド価値を高めたい」

- 「採用活動を効率化し、未来を担う優秀な人材を確保したい」

といった、切実なビジネス上の目的や課題があるはずです。

Webサイトを作る目的は、10ページや20ページといった「箱」を用意することではありません。その箱の中に、ターゲットとなる顧客の心に響く「情報(コンテンツ)」を適切に配置し、彼らの態度を変容させ、最終的に問い合わせや資料請求といった「行動」を促すことで、前述のようなビジネス課題を解決することにあるのです。

ページ単価という考え方は、この最も重要な「課題解決」という視点を完全に無視しています。それはまるで、家を建てる際に「部屋数」だけで業者を選び、その家が「家族が快適で安全に暮らす」という目的を果たせるかどうかを度外視するのと同じくらい、本末転倒な行為なのです。

2. 成果を出すWebサイトは「目的」から生まれる

では、ページ単価という物差しが不適切であるならば、一体何を基準にWebサイト制作の費用や価値を考えれば良いのでしょうか。

その答えは、極めてシンプルです。すべては「目的」から逆算して考える、ということです。

2-1. まずはゴール設定:あなたのビジネスの目的は?

成果を出すWebサイト制作の第一歩は、制作会社に見積もりを依頼することではありません。まず、自社がWebサイトを通じて何を達成したいのか、そのゴールを具体的かつ明確に設定することから始まります。

このゴール設定が曖昧なままでは、どんなに優秀な制作会社に依頼しても、効果的なWebサイトは絶対に生まれません。なぜなら、ゴールが不明確では、誰に、何を、どのように伝えれば良いのか、その戦略を描くことができないからです。

例えば、一口に「問い合わせを増やしたい」と言っても、その解像度を上げる必要があります。

- 誰から? (業界、企業規模、担当者の役職など)

- 何の? (特定の製品、技術、サービスなど)

- どれくらい? (月間10件、年間100件など)

- いつまでに? (半年後、1年後など)

私たちアイリーラボが製造業のお客様をご支援する際には、例えば以下のようなレベルまで目的を具体化していきます。

- 目的例A: 「自動車部品メーカーから、弊社の独自開発した精密プレス金型に関する技術的な問い合わせを、半年後までに月間5件獲得できる状態を作る」

- 目的例B: 「国内の中小食品メーカーをターゲットに、弊社の開発した生産効率を15%改善する小型包装機械の導入事例を充実させ、年間3件の受注に繋げる」

- 目的例C: 「30歳以下の若手機械設計エンジニアからの採用応募を増やすため、弊社の技術者が働く環境やキャリアパスの魅力を伝え、年間で20名の質の高い母集団を形成する」

ここまでゴールが明確になれば、Webサイトが果たすべき役割、そして必要なコンテンツや機能が自ずと見えてきます。

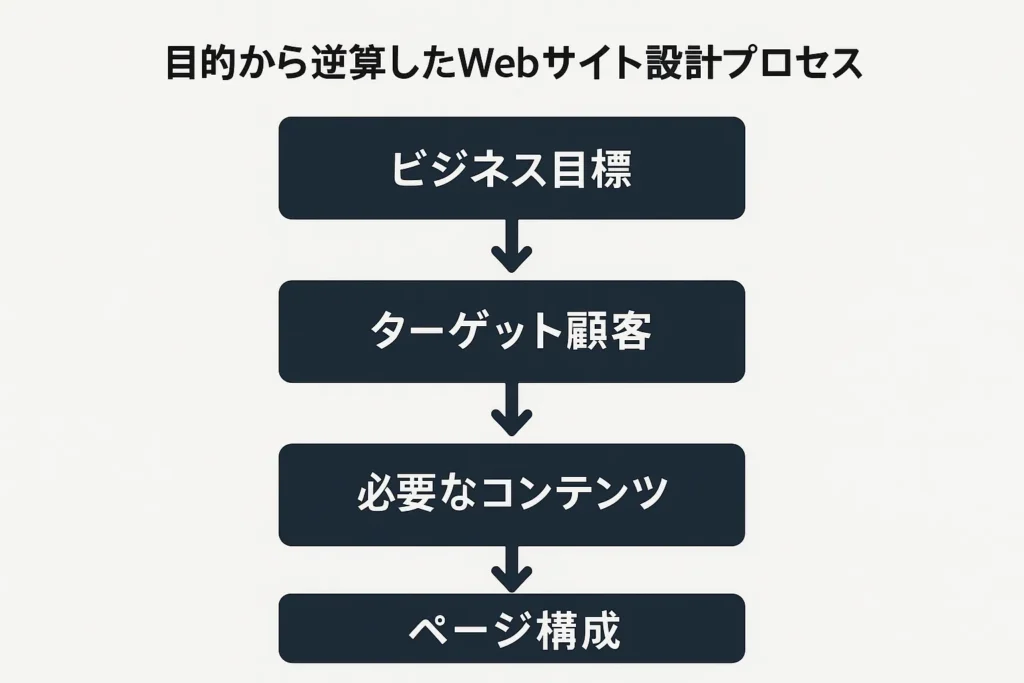

2-2. 目的達成に必要なページ構成を考える

明確なゴールが設定できたら、次はそのゴールを達成するために、どのような情報(コンテンツ)を、どのような構成(ページ)で、どのような順序で見せていくべきかという戦略を設計します。これは、ターゲット顧客の購買までの心理プロセス(カスタマージャーニー)を深く理解することから始まります。

商談の場では「厳密なページ単価ではなく、見積もりの総額をページ数で割ると、1ページあたりいくらになるか、という感覚で見ている」というお客様もいらっしゃいます。しかし、この考え方も、実は出発点が間違っているのです。

私たちは、最初から「何ページのサイトを作りましょう」とは絶対に考えません。

まず考えるのは、前述した「ビジネスの目的」です。その目的を達成するというゴールから逆算し、顧客の心を動かし、行動を促すためには、どのようなコンテンツを持ったページが、どれだけ必要なのかを徹底的に考え抜きます。

例えば、前述の目的例A「自動車部品メーカーから、精密プレス金型に関する問い合わせを月間5件獲得する」を達成するためには、どのようなページが必要になるでしょうか。

ターゲットとなる技術者は、まず自社が抱える「より複雑な形状の部品を、高精度かつ低コストで量産したい」といった課題を解決できる技術を探しているはずです。彼らはGoogleなどの検索エンジンで、”高精度 金属プレス金型” といった専門的なキーワードで検索するでしょう。

その検索結果に貴社のWebサイトを表示させ、クリックしてもらうためには、まずそのキーワードに最適化された「技術解説ページ」や「ブログ記事」が必要です。

そのページにたどり着いた技術者は、次に「この会社は本当に信頼できるのか?」「実績はあるのか?」という疑問を抱きます。その疑問に答えるために、具体的な数値を交えた「導入事例ページ」や、品質管理体制を示す「品質保証ページ」が不可欠です。

そして、貴社の技術力と信頼性に納得した彼らが、スムーズに問い合わせできるよう、分かりやすく入力しやすい「お問い合わせフォーム」を最適な場所に設置する必要があります。

このように、ゴールから逆算して顧客の行動シナリオを考えることで、

- 技術解説ブログ

- 導入事例ページ

- 品質保証ページ

- お問い合わせフォーム

- そして、それらのハブとなる製品・技術紹介ページ

といった、目的達成のために「絶対に必要」なページ構成が論理的に導き出されます。このプロセスを経て初めて、「今回のWebサイトは、結果的に全体で何ページくらいの規模になりそうだ」という着地になるのです。

最初から「15ページでお願いします」といった考え方でプロジェクトを始めるのは、物事の順序が逆です。 それは、戦略を「ページ数」という窮屈な箱に無理やり押し込める行為であり、目的達成の可能性を著しく下げてしまいます。

アイリーラボのワンポイントアドバイス

「ビジネスの目的を明確に」と言われると、難しく感じてしまうかもしれません。そんな時は、まずは貴社がすでにお付き合いのある優良顧客、つまり「理想のお客様」を一人、思い浮かべてみてください。弊社では、この「理想のお客様」像をより具体的にするため、「BASiCS設計」という手法を用いて、たった一人の人物像である「N1」を設定します。これは、その方が「どんな課題(What)を抱えた、どのような立場の方(Who)だったか?」を深く掘り下げるプロセスです。こうして明確になったN1を主役に、今度はその人が貴社を知り、関心を持ち、最終的に問い合わせに至るまでの思考や行動の道のりを「カスタマージャーニーマップ」として具体的に描き出していきます。難しく考える必要はありません。一番身近な成功事例から紐解いていくことが、成果の出るWebサイト制作の確かな第一歩となるのです。

2-3. 【重要】ページの役割でコンテンツの価値は決まる

目的達成のために必要なページ構成が決まったら、次に考えるべきは各ページに掲載する「コンテンツ(情報の中身)」です。そして、このコンテンツの価値こそが、Webサイトの成否を分ける最も重要な要素となります。

前述の通り、Webサイトの各ページには明確な「役割」があります。その役割を最大限に果たすためには、それぞれに最適化された質の高いコンテンツが必要不可欠です。

リード獲得を担う「ソリューションページ」

これは、単なる製品カタログではありません。ターゲット顧客が抱えるであろう具体的な課題(例:「コストを30%削減したい」「製品の納期を2週間短縮したい」「不良品率を0.01%以下に抑えたい」など)を提示し、それに対して貴社の技術や製品が「なぜ」「どのように」貢献できるのかを、論理的かつ魅力的に伝えるためのページです。そのためには、営業担当者や技術者への徹底的なヒアリング、競合製品との比較分析、そして顧客の心に響くストーリーテリングのスキルが求められます。このページのコンテンツ制作は、Webサイト制作プロジェクトの中でも最も時間と労力を要する部分の一つです。

信頼を醸成する「導入事例ページ」

BtoB、特に高額な製品や長期的な取引が前提となる製造業において、導入事例の重要性は計り知れません。顧客は、自分と同じような課題を抱えていた企業が、その製品を導入してどのように成功したのか、という「事実」を求めています。質の高い導入事例を作成するには、導入企業への取材依頼と交渉、課題や成果を深く掘り下げるインタビュー、そして導入効果を示す具体的な数値データの収集など、Web制作会社とクライアント、そして導入企業という三者の緊密な連携が必要です。写真撮影や動画制作が伴うことも多く、これもまた非常に価値の高いコンテンツと言えます。

専門性を示す「技術紹介・ブログ記事」

ニッチな分野の技術を持つ製造業にとって、技術ブログは強力な武器になります。潜在的な顧客が検索するであろう専門的なキーワード(例:「異材接合 溶接強度」「樹脂成形 ヒケ対策」など)で質の高い技術解説記事を作成・公開し続けることで、検索エンジンからの継続的なアクセスが見込めます。これは、短期的な広告とは異なり、一度作成すれば長期的に会社の資産として貢献し続けるコンテンツです。そのためには、SEO(検索エンジン最適化)の専門知識と、複雑な技術情報を分かりやすく解説するライティング能力が不可欠です。

このように、ページの役割が違えば、そこに掲載されるべきコンテンツの性質も、制作にかかる工数も、そしてビジネスへの貢献度=価値も、全く異なってきます。

これらの戦略的なコンテンツ制作の価値を無視して、単純な作業費のように「1ページ〇円」と計算することに、一体どれほどの意味があるでしょうか。

アイリーラボのワンポイントアドバイス

BtoB製造業はリードタイムが長いため、Webサイトでは、いきなり「お問い合わせ」をゴールにするのではなく、見込み客が心理的な抵抗なく次の段階へ進める「階段設計」が不可欠です。例えば、貴社ならではの経験やノウハウをコラム記事で公開し、関心を持った読者を「ホワイトペーパーのダウンロード」へ誘導することで、検討の初期段階にいる質の高いリードを着実に獲得できます。価値ある情報提供で信頼を先行させることが、最終的な技術相談や受注に繋がる力強い第一歩となります。

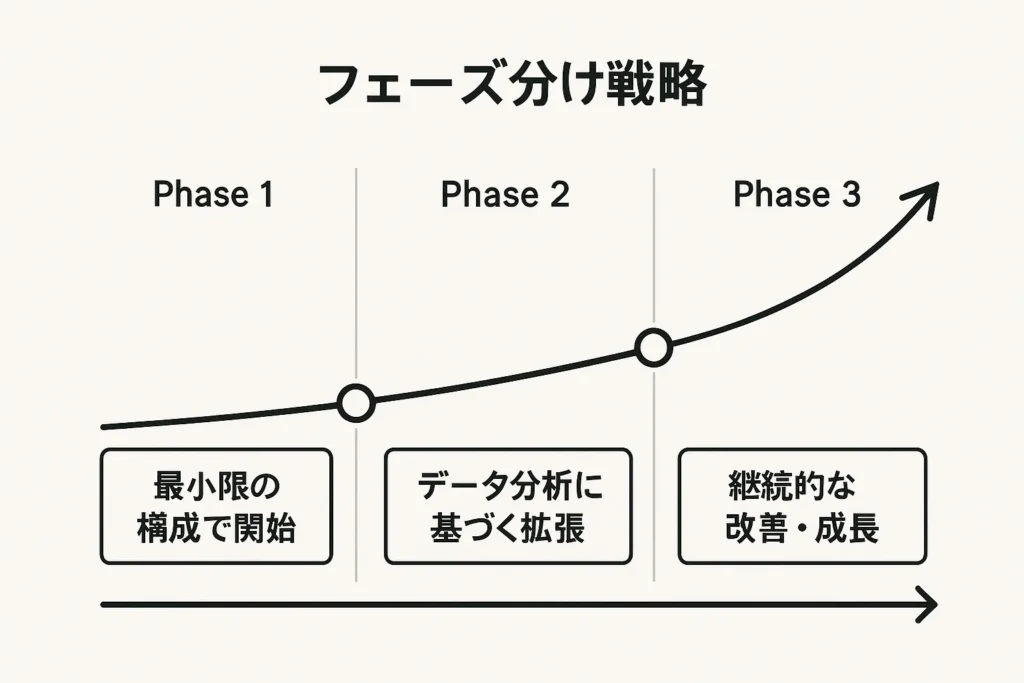

3. 予算の制約と向き合う:Webサイトを一度に完成させず、「育てる」という戦略

ここまで戦略の重要性についてお話してきましたが、「理想は分かるが、そこまで一度に予算はかけられない」というのが多くの企業様の本音かもしれません。ご安心ください。その場合にも、成果を出すための非常に有効な戦略があります。

それが、Webサイトを一度に100%の完成形でリリースするのではなく、「フェーズ分け」によって段階的に構築し、育てていくという考え方です。

3-1. フェーズ1:まずは「最小限で最大の効果」を狙う

最初のフェーズ(Phase 1)では、すべての情報を網羅した大規模なサイトを目指す必要はありません。やるべきことは、設定したビジネスゴールに最も直結する、コアとなるページ群を、質の高いコンテンツで構築することです。

例えば、「主力製品Aのリードを月間10件獲得する」という目的であれば、

- 製品Aの強みと導入メリットを伝える「ソリューションページ」

- 具体的な成功イメージを持たせる「導入事例ページ(5社分)」

- スムーズな離脱を防ぐ「お問い合わせフォーム」

といった、最小限の構成からスタートします。ページ数は少なくても、一つひとつのコンテンツの質には徹底的にこだわります。これにより、限られた予算を最も重要な部分に集中投下し、まずはWebサイトを「リードを生み出す装置」として機能させることを最優先します。

3-2. フェーズ2以降:データに基づいて賢く投資する

無事にフェーズ1のWebサイトを公開できたら、そこからが本番です。アクセス解析ツールを用いて、「どのようなユーザーが」「どのページを見て」「問い合わせに至ったか(あるいは至らなかったか)」というデータを収集・分析します。

そして、そのデータという事実に基づいて、次なる投資の優先順位を決定していくのです。

- 「特定の技術キーワードでの流入が多いから、そのテーマの技術ブログを拡充しよう」

- 「採用活動も強化したいから、次は社員インタビューのページを追加しよう」

- 「動画コンテンツの視聴完了率が高いから、製品のデモ動画を制作しよう」

このように、フェーズを分けてサイトを「育てていく」アプローチには、多くのメリットがあります。

- 初期投資を大幅に抑制できる

- 勘や思い込みではなく、データに基づいた合理的な意思決定ができる

- 市場や事業の変化に合わせ、柔軟にWebサイトを進化させられる

Webサイトは、一度作ったら終わりの「建築物」ではありません。ビジネスの成長と共に変化し続ける「生き物」です。最初から完璧なものを目指すのではなく、まずは力強く始動させ、共に育てていく。この視点を持つことが、予算の制約の中で成果を最大化する鍵となります。

Webサイトの持続的な運用で、ビジネスの成果を最大化

Webサイト運用代行・コンサルティングサービス

4. 最高の投資にするためのパートナー選び

では最後に、その戦略を共に描き、最高の「投資」を実現してくれるパートナー(制作会社)を、どのように見極めれば良いのか、そのポイントをお伝えします。

4-1. 「何ページ作りますか?」ではなく「何を達成したいですか?」と聞いてくれるか

良いパートナーを見極めるための、最もシンプルで効果的な質問があります。

それは、最初の打ち合わせの場で、相手がどのような質問をしてくるか、です。

もし、制作会社の担当者が開口一番、「ご希望のページ数は何ページくらいですか?」「ご予算はどのくらいですか?」といった質問ばかりしてくるようであれば、注意が必要です。その会社は、Webサイトを「ページという商品を売るビジネス」としか捉えていない可能性があります。

一方で、本当に信頼できるパートナーは、必ずこう聞いてくるはずです。

「Webサイトを通じて、御社のビジネスで何を達成したいですか?」

そして、その答えを皮切りに、

- 「御社のビジネスモデルや、主な顧客層について教えてください」

- 「競合他社と比較した際の、御社の最大の強みは何ですか?」

- 「現在、営業やマーケティング活動で抱えている課題は何ですか?」

といったように、貴社のビジネスそのものに対する深い質問を重ねてくるでしょう。

なぜなら、彼らはWebサイトを「作る」ことではなく、Webサイトで貴社のビジネスを「成功させる」ことを自らのミッションだと考えているからです。技術的な話やデザインの話の前に、まずビジネスの課題と目的を共有しようと努めてくれるか。それが、最初の見極めポイントです。

4-2. 目的達成までの戦略とプロセスを具体的に示してくれるか

ビジネスへの深い理解を示してくれた上で、次に重要になるのが「提案の具体性」です。

信頼できるパートナーは、「格好いいデザインを作ります」「最新の技術を使います」といった曖昧なアピールはしません。設定したビジネスゴールを達成するために、

- どのようなターゲットに

- どのようなコンテンツを

- どのようなWebサイト構造で届け

- 公開後、どのように分析・改善していくのか

という、目的達成までの具体的な戦略とプロセス(ロードマップ)を、論理的に説明してくれるはずです。先ほど述べた「フェーズ分け」のような、予算に応じた柔軟な提案ができるかどうかも、重要な判断基準になります。

特に、「公開後」の視点を持っているかどうかは非常に重要です。Webサイトは、作って公開すれば終わりではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。アクセスデータを分析し、ユーザーの反応を見ながらコンテンツを改善し、市場の変化に対応していく、という継続的な運用・改善活動があって初めて、Webサイトは真の「課題解決ツール」として機能し続けます。

提案の中に、この「公開後の運用・改善フェーズ」に関する具体的な言及があるかどうかも、長期的な視点でビジネスの成功にコミットしてくれるパートナーかどうかを見極めるための、重要な判断材料となります。

まとめ:その投資は、ビジネスの未来に繋がっていますか?

Webサイト制作の見積もりを比較する際、「ページ単価」は一見すると便利で分かりやすい指標です。しかし、その数字の裏側にある本質を見失ってはいけません。

Webサイト制作の成功の鍵は、「ページ単価」や「ページ数」という出発点から議論を始めることではありません。

まず、「自社のビジネスの目的を達成するために、どのような戦略、コンテンツ、そしてページが必要なのか」を徹底的に考え抜くこと。

そして、その戦略に基づいて作られる一つひとつのページには、それぞれの重要な役割と、制作に要する正当なコスト=価値があることを理解することです。

表面的な価格の安さだけでパートナーを選んだ結果、ビジネスの課題解決に全く貢献しないWebサイトができてしまっては、たとえ費用が半分であったとしても、それは「効果ゼロ」の無駄なコストでしかありません。一方で、たとえ初期費用が高く見えたとしても、そのWebサイトが継続的に質の高いリードを獲得し、会社の売上を何倍にも引き上げてくれるのであれば、それは最高の「投資」と言えるでしょう。

ぜひ、「ページ単価」という物差しから一度離れてみてください。そして、「その投資は、自社の未来の成長に繋がっているか?」という視点で、貴社のビジネスの成功を本気で考えてくれる、信頼できるパートナーを見つけてください。

私たちアイリーラボは、製造業のビジネスを深く理解し、目的達成まで伴走するパートナーとして、貴社のお力になれることを信じています。もし、Webサイトに関するお悩みや課題がございましたら、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

無料相談・資料ダウンロード

contact・download

Webマーケティング、Webサイト制作・運用のご相談は、

aily-lab アイリーラボ へお気軽にお問い合わせください